才能の発掘・育成・評価のプログラム-ULTRA AWARD 2016 Exhibition「ニュー・オーガニクス」公開審査会 三木学

左2番目からヤノベケンジ、長谷川祐子、遠藤水城、やなぎみわ、浅田彰。背景は檜波一彦のインスタレーション《Object:π》。

ULTRA AWARD 2016 Exhibition 「ニュー・オーガニクス」 11月5日~ | 京都造形芸術大学ULTRA FACTORY

会期 : 2016年11月5日(土)~11月27日(日)10:00~18:00

会場 : 京都造形芸術大学 人間館、智勇館ほか各所

現在、京都造形芸術大学でウルトラアワード2016「ニュー・オーガニクス」展が開催されている。

その関連イベントとして、11月20日(日)に公開審査会が開催された。公開審査会の審査委員は、浅田彰(批評家)、遠藤水城(インディペンデント・キュレーター)、後藤繁雄(編集者/クリエイティブ・ディレクター)、椿昇(現代美術家)、名和晃平(彫刻家)、やなぎみわ(美術家/演出家)という、そうそうたる顔ぶれである。※今回は後藤氏と椿氏は別日。

一般的なアートコンペでも、批評家、キュレーター、アーティストというアートワールドの構成員の中で、これだけバラエティに富んだ審査員が揃うケースはそれほど多くはない。

ウルトラアワードとは、京都造形芸術大学の共通造形工房ウルトラファクトリーが主催する、次世代のアーティストの発掘・育成を目的としたアートコンペティションである。ユニークな点の一つはすでに制作された作品の展覧会ではないところにある。京都造形芸術大学の在学生・卒業生の中で希望した作家が、作品プランのプロポーザルを出して、それを審査し、制作指導した上で展覧会を開催するというプログラムになっている。

昨年に引き続き、国際的に活躍するキュレーターである、長谷川祐子氏がテーマを出し、それに応じる形で作家は作品プランを提案した。今回は「ニュー・オーガニクス」というテーマであり、昨年度の「ポスト・インターネット」という、デジタル・ネイティブ世代のアーティストの感性を切り取ったテーマの延長線上にありながら、バイオアートの隆盛などに見られるように、人工・自然、デジタル・アナログなどの対立項が無効化し、新たな有機体が発生している現在の状況を反映するアーティストが求められた。昨年度よりも新たな構築や生態系を作る作家という側面が強く出ているといえる。

一般的にキュレーションは、すでに評価されている作家の別の側面を見せたり、新たなテーマで再編することは多い。国際展や芸術祭で未知の作家を取り上げることはもちろんあるが、それでもある程度、アーティストとしてのキャリアがあることが前提になる。

今回は選ばれた作家は、実践的な教育プログラムの一環ということもあるが、個展をしたことや、展覧会に出品したことすらない、という作家も含まれることに驚く。作品プランがよければ、それをコンセプトや切り口、見せ方の面から、長谷川祐子氏が指導し、作りこみの部分は、ウルトラファクトリーのディレクターであるヤノベケンジとテクニカルスタッフが支援するという、ほとんど評価軸にのっていないアーティスト未満の作家を集めた展覧会といっても過言ではない。

つまりコンセプトとアイディアさえよければ、後は内容、制作に渡って全面的にバックアップするということである。そこには、すでに自我が強く表に出て、作風も収まっている作家よりも、未成熟ながら光るものがある作家を発掘しようという意思が感じられる。ここまで実験的な試みは、それほど著名ではない団体では行わているかもしれないが、キュレーション、制作、審査に至るまで、一流の布陣をかまえていることはなかなかないだろう。

今回、選抜された10人の作家には、ある程度キャリアがある作家も中にはいるがゼロに近い。つまりエビデンスはほとんどない。そのような玉石混交の人材の中から、プロポーザルだけで見抜くのは、相当な眼力が必要であるが、それでも長谷川裕子氏の経験からくる直観で選ばれた作家は、なるほどとうならされるものがあった。

ただし、当然、長谷川氏の知識と若い作家の知識は、天と地ほどの差があるため、多忙の中で開催されるチュートリアルで選抜された作家に指摘するコメントは、的を得たものであはあるものの、読み取れなかったり、消化不良だったり、誤読するケースもあった。とはいえ、アーティストが指導教官の場合、特有のバイアス(自分に作風が似ているが自分より下手な作家を選ぶ傾向が出る)がかかるため、作家を選ぶことを専門とした、キュレーターが指導し、実現のための支援をテクニカルに特化したスタッフがやるというのは非常に理に適っているといえる。

あえてこのプログラムの問題を指摘するならば、アーティストが制作指導をすると縮小再生産のバイアスがかかるように、キュレーターによるアーティストのマウンティングが表面化すると同時に、作家の側に内面化する可能性があることだろうか(近年の展覧会管理者側の自主規制はキューレーターとアーティストとの立場の違いを明確にし、マウンティングの限界も露呈された)。

とはいえ、それらはパワーゲームの要素もあり、まずは選ばれるだけの力をつけることが先決だろう。そのためには、一流のキュレーターの指導を受けるというのは過去の問題集を解くようなもので一つの近道といえる。長谷川氏は、英ArtReview誌Power100(現代アートワールドで最も影響力のある100人)において、2014年、2015年に90位にランクインしており、日本人のキュレーターとしては唯一であったことを考えると、最適な選択あることは間違いない。

https://artreview.com/power_100/yuko_hasegawa/

※2016年は圏外。

個別の作家の作品は、前回の記事で紹介したので今回審査員の中で話題になった作家を2人挙げる。

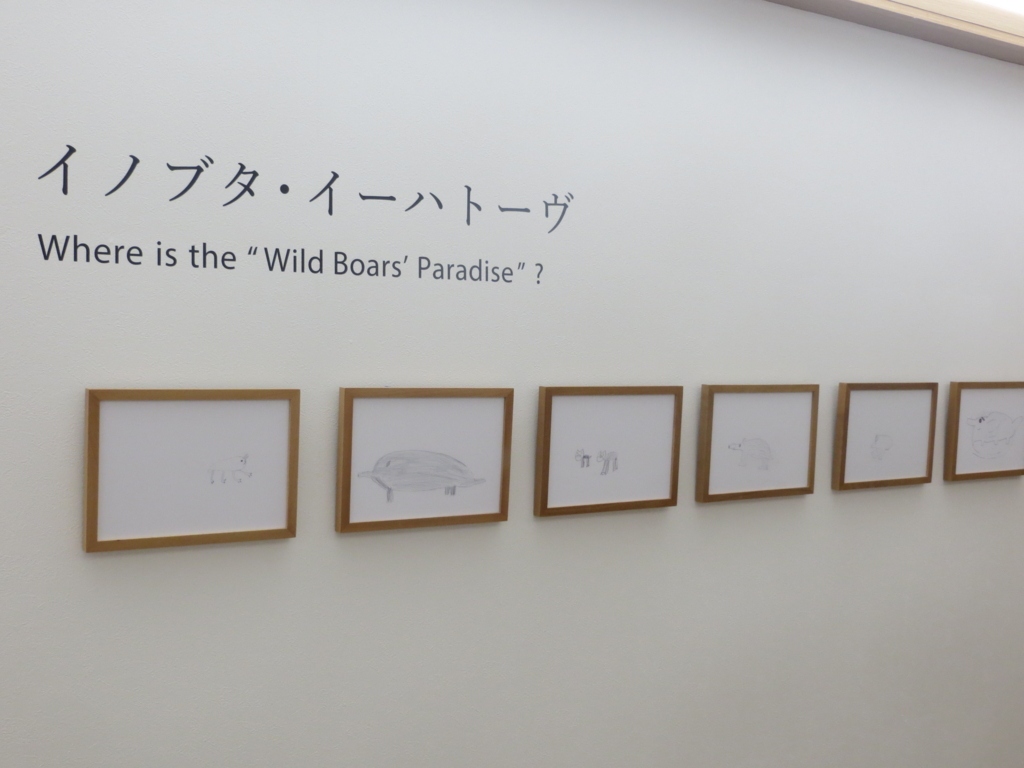

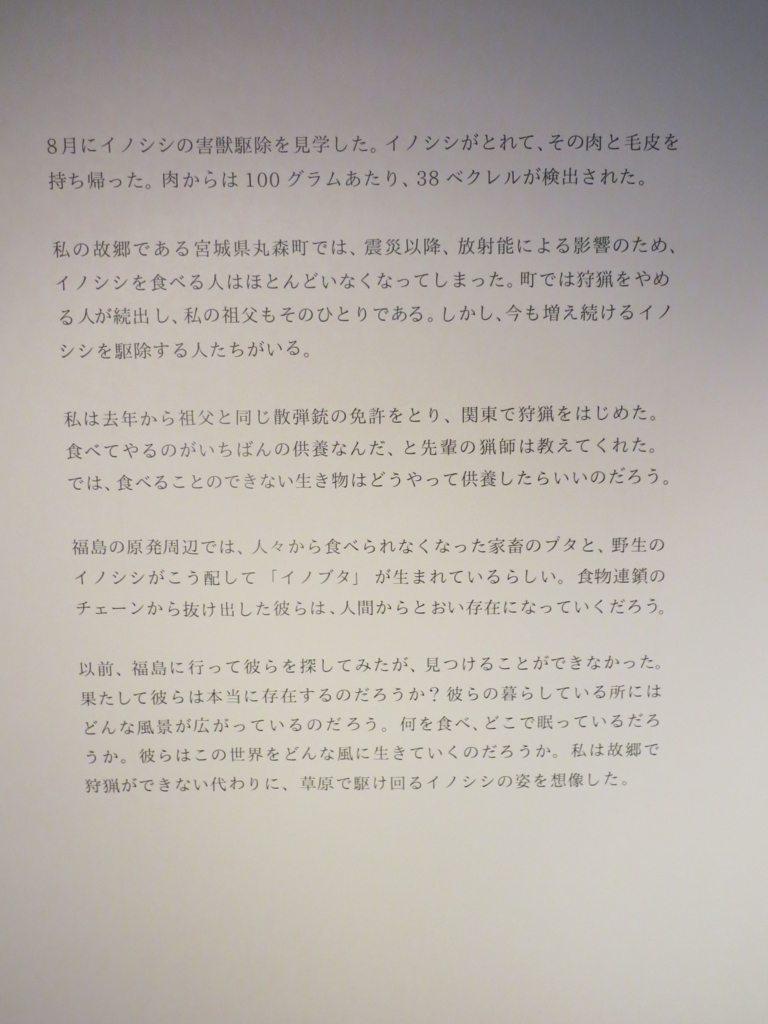

井上亜美《イノブタ・イーハトーブ》

猪猟をし鞣した猪の皮を子供たちに触れてもらい、猪のイメージ図を描いてもらった映像インタレーション。

1人は、井上亜美さんで最優秀賞に選ばれた作家である。現在発刊されている、美術手帖の「あなたの知らないニューカマー・アーティスト100」にも遠藤水城氏の推薦で選ばれており、京都造形芸術大学のこども芸術学科を卒業した後、東京藝術大学大学院映像研究科を修了している。それだけでもユニークな経歴がだが、彼女の存在を特異にしているのは猟師の免許をもっており、実際の狩りを経験しながら、その経験を映像インスタレーションとして見せているところである。

美術手帖 2016年12月 あなたの知らないニューカマー・アーティスト100 | 株式会社美術出版社

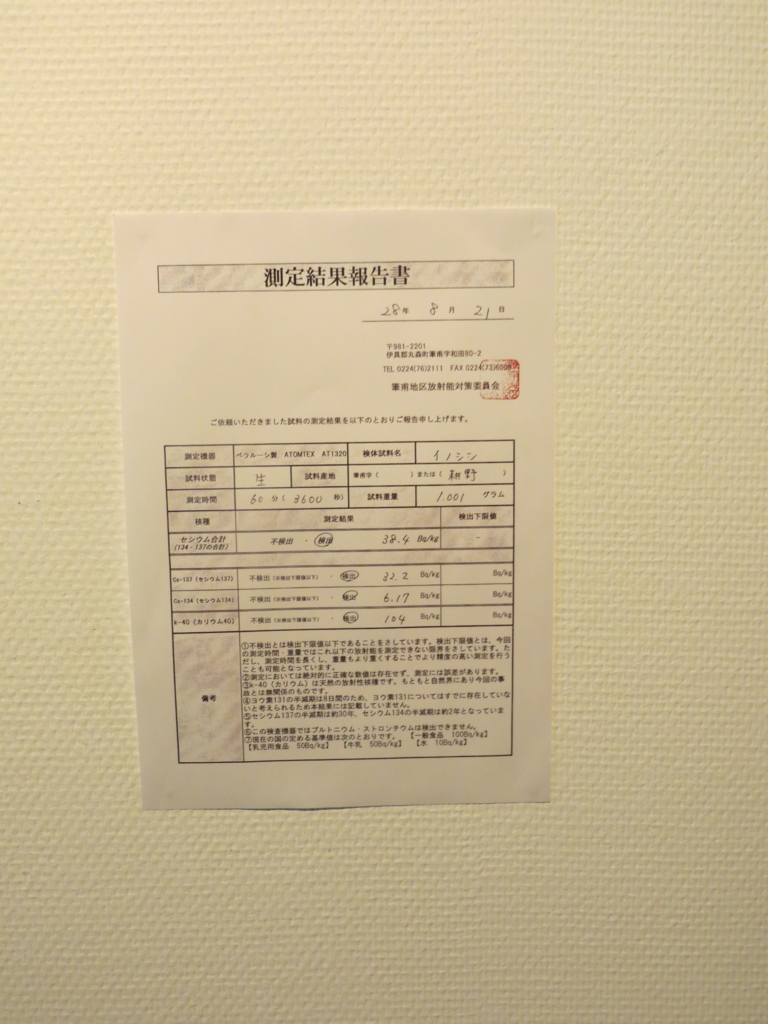

まだ続きがある。猟をする動機が極めて今日的なのである。彼女の祖父は、宮城県で猪猟をしていた猟師であったが、震災を境に辞めてしまった。理由は、放射能汚染のために、多くの猪も内部被曝したため市場に流通できなくなったのだ。そのため猪が爆発的に増加し、駆除対象になっているという。祖父の倫理観は食べないものは殺せないというシンプルでいて普遍的なものだ。彼女はその事実を知り、生態系の変化を自身で把握するために、免許をとって猪猟に出るようになった。

また、猟、つまり生物を殺して自分を生かすという生態系の事実と、現在の生活が遊離していることにも疑問をもっている。今回は、もともとの専攻がそうであるように、子供教育への関心と結びつけ、子供に実際の猪のなめし皮と、猪猟の実態を映像で見せつつ、子供たちが想像する猪のイメージを絵に描いてもらうというワークショップを行い、それを映像化している。

映像の中には、福島第一原発付近の映像などもインサートされている。現在彼女は、京都のスタジオを借りて、京都の猟友会に所属し、猟を行っている。福島の映像は、猪が駆除できないくらいに大量繁殖し、養殖の豚と交配した「イノブタ」が生まれている噂を聞いて、異なる生態系が生まれている事実を確かめるために調査しに行ったときの映像である。しかし、子供たちの描く猪も、身近な豚から連想するため「イノブタ」に似ていることもあり、子供たちの想像と現実が重なる交点として、今回の作品である「イノブタ・イーハトーブ」が作られている。

ざっと説明してわかると思うが、おそらく現時点では彼女の持つ背景の方が映像インスタレーションよりも興味深い。とはいえ、福島や放射能汚染をテーマにした作品が観念的であったり社会批評的になりがちなところを、自分と自分の家族の問題から派生する素朴な疑問から出発し、彼女の日常の延長線上にある狩りを通じて表現しており、映像自体も過度な演出はなく自然体で、もともと彼女が持っているであろう映像の詩学に見るべき点は多い。逆に要素が多すぎて、収まりがいいとはいえないが、それでも自然体の映像とインスタレーションに仕上がっているところが評価された点である。

近年、多くのアーティストも取り入れている、民族誌学的、映像人類学的アプローチの一つともいえるが、彼女自体が猟の共同体の一員であり、すでに外側からの視点ではなく、内側から外側を見るような反転が映像を興味深くしている要素でもあるだろう。このまま自然体を貫けるのか、というのは審査員でも議論になった点であるが、渦中にいて、自然体で過ごすだけでも難しい。それが現在、出来ている時点で、十分に評価に値するし、おそらく表現の幅が広がっても自然体でい続けられるのではないかと思う。彼女の存在や生き方自体が十分、価値があるが、アートワールドにおける「ケモノ道」を察知し動いていく俊敏性も持っているだろう。

油野愛子《Viva La Vida》

あえてもう一人挙げると、将来性を期待された作家が油野愛子である。油野は、24台のシュレッダーを使って、壁面の上部から色付きのアルミホイルを裁断していくインスタレーションを行った。

タイトルは、《Viva La Vida》であり、直訳すると「人生(生命)万歳」であるが、フリーダ・カーロ、コールドプレイの作品タイトルからとられたのではないかというのは前回書いた。

この作品が評価された理由は、日常的に使っているシュレッダーの使い方を少し変えるだけで、美しさや儚さを演出する装置に変容させたことである。指摘されたのは、キネティック・アートというより、フェリックス・ゴンザレス=トレスとの類似性である。一見、思い入れを持ちようがないような無機的で日常的な物体も、コンセプトや背景を聞くと一気に生々しく見えてくる。

彼女自身が作品のテーマを愛や時間と答えていたこともあり、個人的には、それらとは程遠いような無機的で日常的な道具を使って表現するのは一つの方法だろうと思う。そのような感傷的な思いを絶ってクールにいった方がよい、という意見もあったが、それは彼女自身の資質と戦略によるだろう。

名和晃平氏は、彼女が一種のディレクターとなってチームを構成して、シュレッダーの装置を制作したことに対して新しいアーティストとしての可能性を見出していた。確かに、メディアが千変万化する時代において、すべてを一人で作ることはできない。重要なのは制作のビジョンであり、それをチームに伝えるための能力というのは重要な指摘だろう。

斉藤七海《pneuma》

個人的に面白いと思ったのは、ジュエリーを使った作品を制作した斉藤七海である。インスタレーション作品としての完成度は高いといえないが、大学でジュエリーを習っており、ジェエリーが秘めている本能に訴求する力を垣間見ることができた。

タイトルが《pneuma》とあるように、息をテーマにした作品で、息を司る臓器は呼気・吸気をイメージした銀の指輪を作り、人間と自然が息を介して、環境を維持するエンゲージメント(約束)を交わしているというコンセプトの元に、息のエンゲージリングを制作している。

森の木々の枝ににエンゲージリングを設置して見てもらうように考えていたが、1つ以外は展覧会場に展示することになった。人間と自然とを結ぶアイテムとしてジュエリーを使うというアイディアは、もう少し広げることはできるだろうし、観念的ではないレベルにまでもっていくこともできるのではないかと思う。

しかし、それよりは興味深いのは、長谷川祐子氏もやなぎみわ氏、後藤繁雄氏も指輪をつけたがり、欲しがっていたことである。実際問題、インスタレーションや映像作品を売るのは難しい。しかし、ジュエリーとなった瞬間に現代アートの市場が小さい日本でも売れる可能性が出てくることを現した出来事だった。

そのようなアイテムは他にもあるのではないだろうか?今後のアーティストにとっては参考になる出来事だろう。

その他、幾つか気になる作品はあったがまたの機会に譲ろうと思う。最優秀賞の授与の挨拶の際に、各審査員が述べていたことだが、ここまでキュレーション、制作指導、審査まで一環した育成プログラムはなく、下駄をはかせすぎているともいえ、その後個人になったときに制作できるかが課題になるだろう。とはいえ、一度、実力と審美眼の備わった人々の目と手を介したことで、どこまでいけば評価されるか体感的に理解したはずである。その感覚は、これから制作の糧になるのではないかと思う。「ニュー・オーガニクス」の作家が今後どれだけ活躍するかが、このプログラムの是非を占うものにもなるだろう。これからの作家の活躍を期待したい。

関連記事

港千尋×三木学×谷本研×木村利行 「スライドショーの未来形―写真と音楽の新たな出会い」

http://www.media-shop.co.jp/talk_event/photomusic/photomusic.html

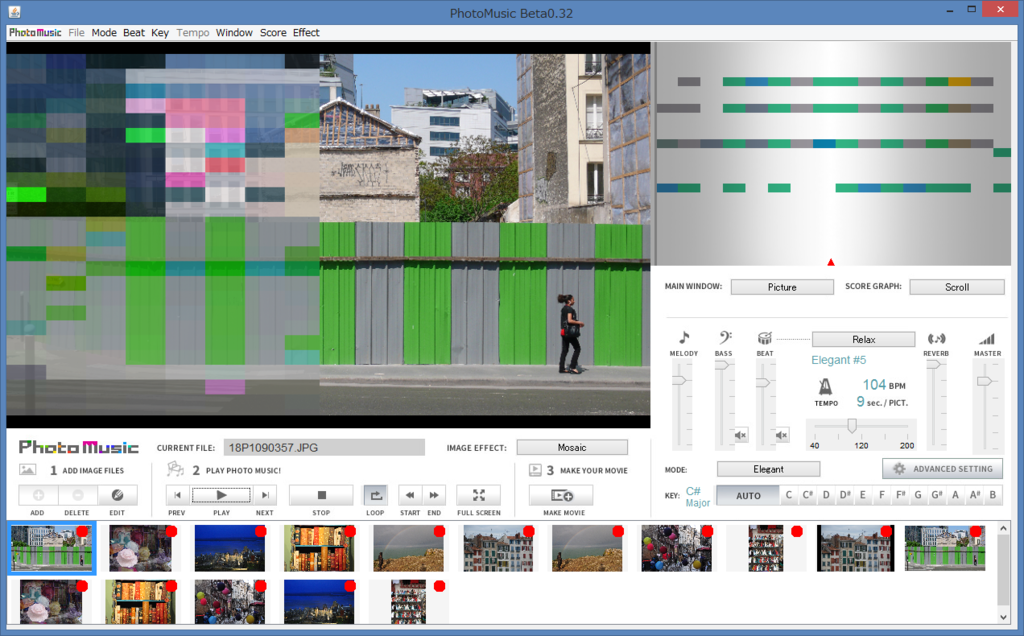

「PhotoMusic」(音楽自動生成スライドショーシステム)リリース記念スライドショー&トークショー

日時:2016年12月4日(日)16時~18時

場所:MEDIA SHOP

会費:1500円(1DRINK付き)

トークショー:

港千尋(写真家・著述家)×三木学(編集者・色彩研究者)×谷本研(美術家・デザイナー)×木村利行(Webデザイナー)

※作家本人解説作品あり。

スライドショー作品上映作家:

港千尋(写真家、著述家、映像人類学者)

勝又公仁彦(美術家、写真家)

佐久間里美(写真家、アーティスト)

武田陽介(写真家、アーティスト)

澄毅(写真家、アーティスト)

中屋敷智生(画家、アーティスト)

山本聖子(アーティスト)

田中和人(写真家、アーティスト)

鈴木崇(アーティスト)

山内亮二(写真家)

デジタル写真やスマートフォンが当たり前の時代になり、撮影だけではなく、事後的な作品制作プロセスも大きく変化しています。具象と抽象、写真と絵画、自己と他者、平面と立体の境界も曖昧になり、横断的な作品が世界中で増えています。

そのような写真の新しい潮流の中で、3次元化する表現の流れがあるとすれば、一方で映像化する表現の流れがあるといえます。

写真の映像化の中で古典的手法であったスライドショーも、デジタル環境によって大きく変化しており、フィルム時代のアナロジーが通用しなっているため新たな形態が模索されています。

中でも映像化に伴う時間軸の獲得は、それに見合った音楽が不可欠になります。しかし、ビジュアルアーティストが個人で音楽まで作ることは困難でした。

PC用ソフトウェアである音楽自動生成スライドショーシステム「PhotoMusic」は、写真家や画家などのビジュアルアーティストが、映像制作をするため必要な音楽を画像情報から変換、自動生成、さらに視覚的な作曲操作による最適化を実現し、デジタル時代の新しいスライドショー表現を可能にしました。

開発にあたって複数の知識と技術を必要とするため、写真の色彩分析や共感覚研究などを参照しつつ、写真家、編集者、音楽家、デザイナー、プログラマーの共同チームで取り組みました。

今回、開発チームがスライドショー表現の考察やPhotoMusicの可能性、新たな写真と音楽との関係、今後の展望を語るとともに、中堅から若手まで、現在、内外で注目されているアーティストに委嘱し、ソフトを使って制作してもらったスライドショー作品を鑑賞しながら、それぞれの作品に秘められている可能性について語ります。

開発に当たって写真家・著述家で、2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館のコミッショナー、あいちトリエンナーレ2016芸術監督など国際的なキュレーターとしての経験も豊富である港千尋がスーパーバイザーとなり、ソフト開発のディレクターを色彩研究者でもある三木学が担当、音楽生成のアルゴリズムをDOZAN11、ロゴデザインを谷本研、UIを木村利行、プログラミング兼プロデュースを南方郁夫(クラウド・テン)が担当しました。

https://www.facebook.com/PhotoMusicTeam/

新たな感性と価値観の生態系「ULTRA AWARD 2016 ニュー・オーガニクス」三木学

ULTRA AWARD 2016 Exhibition 「ニュー・オーガニクス」 11月5日~ | 京都造形芸術大学ULTRA FACTORY

2016.115~11.27

京都造形芸術大学 人間館エントランス、地勇館ほか学内各所

「ニュー・オーガニクス」展という学生・若手アーティストを中心とした展覧会が、京都造形芸術大学で開催されている。とはいっても卒業制作展ではない。列記とした企画展であり、キュレーターは長谷川祐子氏である。学生のアーティストを対象とした展覧会に、国際的な舞台で活躍するキュレーターが参加する展覧会は少ないだろう。

この企画展は、優秀な学生を集めたグループ展という意味合いもあるが、どちらかといえば、可能性の種をキュレーターが発掘し、芽吹かせるために開催されたものである。そのため、院生や卒業生も含まれるものの、すでにアーティストとして知名度のある作家はほとんどいない。

企画・主催しているのは、京都造形芸術大学の共通造形工房のウルトラファクトリーである。ウルトラファクトリーは学部・学科のカリキュラムとは独立した活動をしており、テクニカルスタッフが常駐する工房で、造形技術を学べたり、世界的に活躍するアーティストやクリエイターの実践的プロジェクトに参加できる形態をとっている。その一つの活動として、若手アーティストの発掘・育成事業として、独自のアートコンペティションを開催しており、本年度で7回目を迎える。

毎年、すでに完成された作品ではなく、作品プランを大学の教員を務めるアーティストのヤノベケンジや名和晃平などによって審査され通過した作家に、資金的、技術的支援を与えた上で、作品を完成させるというプログラムになっている。また、成果物のプロモーション支援も行っている。

そして昨年からは、単なるコンペティションの選抜展の枠組みを超えて、審査をすると同時に、制作指導を行い世界観を提示する展覧会を行っている。本年は昨年に引き続き、長谷川祐子氏がキュレーションを行った。昨年は若者世代の感覚である「ポスト・インターネット」であったが、今年度は「ニュー・オーガニクス」である。

オーガニクスは有機体という意味であるが、「ニュー」とついているように、古典的な生命現象のみを指すのではない。遺伝子編集などを行うバイオアートが近年盛んなように、アートの世界においても、有機と無機、人工と自然、リアルとバーチャルのような区分けはできなくなっており、それらを包含した新たな有機体やそれに基づく感性や価値観が育まれているのではないかという、一つの仮説である。

それらを体現しているような作家を中心にピックアップされている。レベルは必ずしも高くはないし、表現形態を確立している作家も少ないが、一つの生態系として見られるのは、キュレーターの作家の選択や指導、ウルトラファクトリーの技術的、広報的支援の成果が大きい。

僕は昨年に引き続き、作品の解説文に関して協力させてもらった。しかし、その時点では制作途上の作品も多く、完成された作品を見ていない状態だったので最終的にどうなったかが楽しみでもあり心配でもあった。僕が実際の作品を見たのは、先日、編集者、クリエイティブ・ディレクターである後藤繁雄氏の講評があったので、その評価を聞きにいったときだった。

例年、浅田彰、遠藤水城、椿昇、名和晃平、やなぎみわなど、著名な批評家、キュレーター、アーティストによる公開審査会が開かれており、今年も11月20日(日)14:00~から行われる予定である。後藤氏は、その日に来れないため、今年は特別一人で講評を行うことになっていた。

公開審査会は、豪華なメンバーであるが、一人一人の舌鋒も鋭く、喧々諤々の議論やコメントが披露される。それだけでも聞く価値があるが、審査員同士の干渉なしに、一人の意見をじっくり聞ける機会もまた貴重なものであった。

後藤氏の講評については、1つの見方であるし、展覧会を見る前に先入観を与える可能性があるので、今回は作家の作品の紹介をするのにとどめたい。

それでは、一人一人、紹介していこう。

油野愛子《Viva La Vida》

まずは、油野愛子の作品《Viva La Vida》であるが、タイトルはスペイン語で「人生万歳」の意味であり、本人には確認していないが、フリーダ・カーロの作品からとられているのだろう。コールドプレイがアルバムタイトルに採用したことでも知られる。

作品は24台のシュレッダーを壁面上部に貼り付け、光沢性のあるさまざまなアルミホイルがランダムに裁断され、落下して降り積もる。彼女自身は「時間」や「愛」をテーマにしており、一瞬の連続である時間を、落下していくアルミホイルの断片と、降り積もる様子によって表しているといえる。

一気に裁断されるタイミングがあり、子供たちが喜んで落ちてくる裁断されたアルミホイルに近づいたり、積もっているアルミホイルを抱えるのが印象的であった。

藤澤かすみ《平の上の空気》

藤澤かすみの《平の上の空気》は、人間の使った痕跡の残る、日用品の廃棄物を使い、それらをリサイクルして、全く異なる造形物を再構築している。再構築というよりは、脱構築と言った方が近い。平面や立体などの既存のフォームに従うのを嫌っており、それらにからめとられないようにしている。反対にその形態はかなりの空間を占拠し、介入し、建物に寄生している様子が印象的であった。

竹浦曾爾《Fight》

竹浦曾爾の《Fight》は、動画共有サイトにたくさんアップされている「喧嘩動画」をキャプチャーし、同じ構造で再演してもらった状況を撮影している。喧嘩動画の特徴として、縦位置やぼやけたフォーカス、腰くらいからの低いポジションのアングルなどがあるらしく、それによって本当の喧嘩かどうかの真贋が見極められるという。再演された喧嘩ではなく、単なるポージングの撮影になっているため、周囲の反応がまったく無反応であるし、リアリティが感じられない。ただし、実際の喧嘩動画の周囲の反応もできるだけ関わらないように無視しようとしている場合もあり、リアリティの危うさを問うているといえる。

浦田シオン《喧噪と囁き》

浦田シオンの《喧噪と囁き》は、スピーカーを上に向けて、ビニールを敷いて水をため、暗い部屋中に配置したサウンドインスタレーションである。中央部には水で歪めたモノクロの映像が流れている。会場に鳴り響く気持ちの悪い轟音は、近年活発化しているデモなどの音声を加工したものである。デモは何らかの推進にせよ、反対にせよ、そこから発せられる叫びはかなり感情的で反復的であるため、類型化しているといえる。加工されたデモの音響と映像は、意味を失い、抽象化されているため、YESかNOかわからないが、感情の塊だけが抽出されているいるように思える。

市川理沙《お願いしマウス》

市川理沙《お願いしマウス》は、石鹸で作ったネズミの彫刻作品であり、大学の男女のトイレに設置されている。かつての信仰の形態も、お伊勢参りのように物見遊山やテーマパーク的な要素があったが、現代ではディズニーランドのように、動物などのキャラクターや世界観への信仰、ロイヤリティになっている。

そのため、作品ではネズミを一つの信仰のアイコンに見立て、手を洗いながら願いを込めることを観客に要求している。観客が参加すればするほど、石鹸が使われるため変形し、ついには消えていくことになる。願いと欲望とは表裏一体であり、特に日本の伝統的な信仰においても、具象的な眷属に対しては、現世利益に近いことを祈る場合が多い。物見遊山的信仰やテーマパークでは、お土産を持ち帰ることでより絆を強めるが、ここでは消えていくことが願い欲望を可視化することになっており、信仰に対する批評的作品であるといえる。

檜皮一彦《object π》

檜皮一彦の《object π》は、ウレタンで表面に無数の凹凸がついた布を、球体に巻きつけた作品で、平面とも彫刻とも言い難い形状をしている。突き詰めれば、表面・凹凸の表皮だけの作品といえ、その大きさと比較して、重さが感じられず、質感だけが浮いて感じられるのも特徴だろう。京都造形芸術大学の最も象徴的な建築である、ギリシア風の柱のある人間館のエントランス部分に設置されており、銀色の塗料が塗られているため、西日を反射し質感が変化するのも重量感を感じない要素だろう。

米谷絵里《追憶》

米谷絵里の《追憶》は、日本画の手法で、一見、南国趣味的な風景を描いている。とはいえ、琳派風の意匠も見られ、針葉樹と広葉樹が混在しており、実在の風景ではないことが分かる。地理や空間の情報が無効化されて混ざっている情報空間の生態系をモデルに、写生のような日本画の伝統的技法を用いて描いたものである。ルソーのような空想の生態系といえるが、地理の延長線に空想の余地のあった時代と、現在のように仮想空間や仮想と現実の交錯した空間に、空想を求める時代の違いは大きいだろう。

斉藤七海《pneuma》

斉藤七海の《pneuma》は、もともとジュエリーの専攻である斉藤が、「息」をテーマにした指輪の作品シリーズであり、息を司る人体の臓器のイメージや息が生み出す見えない形のようなものが指輪となっている。

指輪はエンゲージリングでペアになっているのだが、斉藤は人間と人間の契約ではなく、息を介した人間と植物・自然の契約と考えている。つまり、人間が吐いた息(二酸化炭素)を、自然は吸っており植物が放出した息(酸素)を、人間が吸っている。息が人間と自然が相互に生きていく契約の象徴というわけである。

指輪は、ジュエリーショップの展示のような体裁で、枝にはめられており、ディスプレイとして見ることができるのも面白いが、もう少しエンゲージリングだとわかるように、ケースに入れた指輪があってもよかっただろう。ちなみに、1つは京都造形芸術大の奥にある森の枝にはめられ、見えない契約のシンボルとなっている。

圓山玲《Borderline》

圓山玲の《Borderline》は、巨大な絵画作品であるが、一人描いたわけではない。複数の人が介入し描かれた痕跡である。その方法は、第三者に水彩絵の具を入れた水鉄砲を持たせ、圓山と対面したときに、自分との境界線だと思う地点で線を引いてもらうことである。それを何度も繰り返して絵画が出来上がる。線がぼやけているのは水彩絵の具が滲んで色が混ざっているからである。

ある種のオートマティズムとも、ハプニングの手法ともいえるが、線がはっきり見えなくなり、境界が滲んでいるのは、境界自体の曖昧さを明示しているともいえる。後藤氏は、圓山が近づいてきたとき、境界よりも親密さを感じるといい、水鉄砲がリアルな銃の意匠をしていることに対して違和感を表明していたが、それは僕も同じことを感じていた。 明確な線を引くという方向にいかなかったことからも、圓山の志向性ははっきりしているだろう。人と人の間にある距離は変動するし、対立ではなく、親密さが生まれる方法を考えるというのは、今後の1つの方向性だろう。

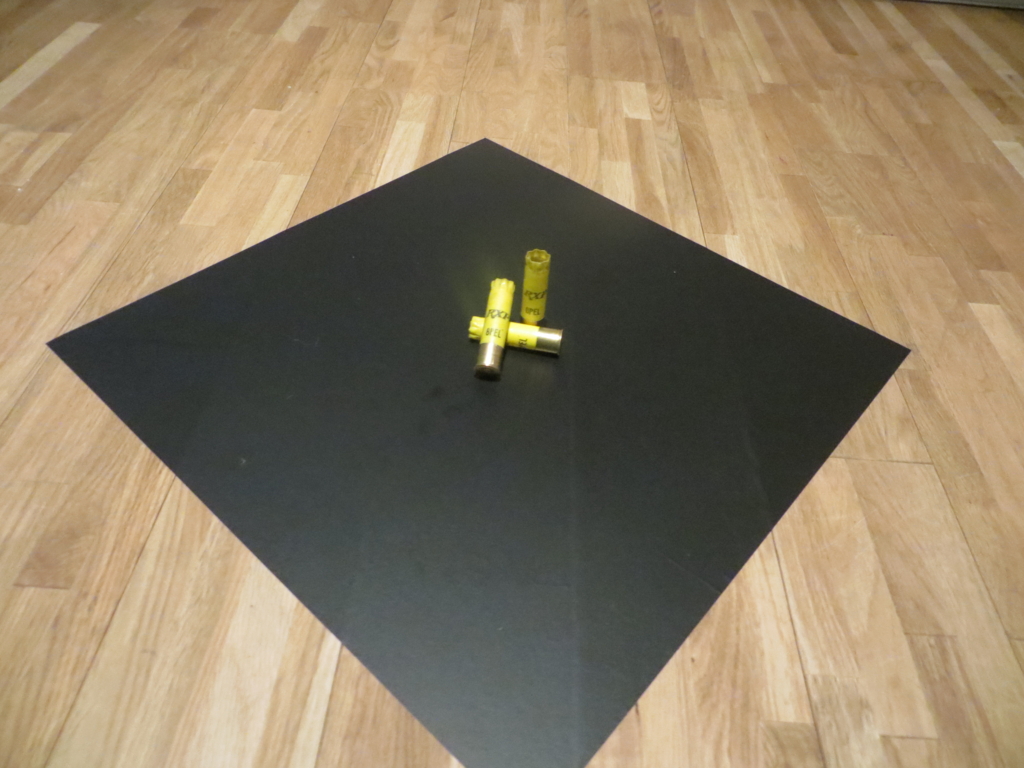

井上亜美の《イノブタ・イーハトーブ》 は、映像作品とインスタレーションによって構成されいる。すでに展覧会も数多くこなし、注目され始めているアーティストである井上は、自身が猟銃の免許をとり、猪猟に従事する経験を通して作品にしている。といっても、猟によって仕留められた猪は、食べられるわけではない。

東日本大震災、福島第一原発事故後の大量の放射線汚染により、福島周辺の猪は放射線レベルが食用の数値を超えており、猟をするのは増えすぎる猪を駆除するためである。

もともと井上の祖父が宮城県で猪猟をしたが、食用でなくなったということで引退している。動物を殺すのは、命を頂くのであって、生きていくための最低限でなければならない、という、祖父に受け継がれていた植物界と接するモラルは、すでに破たんしているのである。そして、井上は現在、自然界、ひいては人間界との関係がどうなっているかを確認するために、自ら猟銃の免許を取得した。

その中で、異常繁殖した猪は、福島では豚と交配してイノブタが多数生まれているという話から、井上のアトリエのある京都の子供たちに、猪猟の映像や実際のなめした皮を見せることで、猪の生きている姿を創造して描いてもらうというワークショップを開き、それらの絵画とともに展示を行っている。

それは福島のイノブタのようでもあり、また別種の空想の中のみの猪にもなっている。

テーマは深いし、それを追求する実践の在り方も面白い。またプレゼンテーションの技法も十分に洗練されているが、今回に関しては1つの作品にするには要素が多すぎるようには思えた。今後どのようにフォーカスしていくのか期待したい作家の一人である。

通常、学内の展覧会は、アーティストの先生が指導する場合が多いが、ウルトラアワードのように、対外的に活躍するステップにしてもらうためには、国際的なキュレーターに参加してもらうのは理想の1つだろう。

自分がどのように見られ、キュレーターからどのように判断されているかは、今後の実践においてとても付加価値の高い経験になるはずである。一方で、キュレーターの見方や価値判断から逃れたいというアーティストの意思も当然あるだろう。

キュレーターとアーティストは時に並走し、時に反発するものであるので、キュレーターの価値観や指導が必ずしもよいとは思わないが、学生や若いアーティストにとって、国内外のアーティストがたくさんいる中でのユニークさや、海外への打ち出しを常に考えているキュレーターの視点を経験するかしてないかでは大きな差が出てくることは間違いない。

作品プランからキュレーターと作り上げるという試みは、昨年と今年を経て成果があると考えた方がいだろう。作家たちの飛躍と、来年の試みを楽しみにしたい。