めくらない巨大な絵本『Big Book おおきなかぶ 』『うらしまたろう』(青幻舎)三木学

Big Book おおきなかぶ | 青幻舎 SEIGENSHA Art Publishing, Inc.

Big Book うらしまたろう | 青幻舎 SEIGENSHA Art Publishing, Inc.

360度開いてくり抜かれたページをまたぎながら物語が展開される、360°BOOKなど、規格外のユニークな本を企画することで今やすっかり青幻舎の名物編集者になった、苑田大士くんがまた新たな「本」をプロデュースしたことを知らせてくれた。

今度は巨大な絵本である。とはいっても、ページをめくったりはしない。折りたたまれた巨大な紙を最初からすべて開くことで初めて絵本になる。これは本という構造を根本的に無視したもので、もはや本とはいえないかもしれない。なぜなら、本は閉じられた、あるいは綴じられた束を少しずつめくることで物語が展開されるからだ。つまりこの本はネタが最初からばれてしまっているのだ。

ただし、この本の作りには大いに賛同するところがある。一応、子供用に想定されたこの本は、逆にいえばめくらなくてよい。絵本をめくらなければならないというのはこれまた根本的な欠点でもある。なぜなら、幼児はめくることが得意ではない。だから、どうしても紙を厚くして持ちやすくするか、両親がめくらなければならない。それでもうまくめくれないこともあるし、両親にしても横に寄り添いながらなら可能かもしれないが、紙芝居のように見せる場合、読み聞かせをするためには、どうしても角度をつけなければならないからだ。

これは以前から考えていた欠点で、幼児向けの本は、巻物のような「綴じない」構造の方が向いているかもしれないと思っていた。このBig Bookシリーズは、そのことを突き詰めたかどうかはわからないが、大胆にも綴じない方法を採用している。綴じない一枚の紙を「本」と呼べるのかはわからないが、それゆえに盲点をついた魅力的な見世物になっているといえる。

最初からネタがばれてしまっている、と先に書いたが、「おおきなかぶ」という誰もが知っている童話をテーマにした1冊では、横2メートルにも及ぶ巨大なかぶに、虫や鳥など小さな動物が細かく描かれており、一瞬では把握できない発見がたくさん散りばめられているし、同じく「うらしまたろう」には、巨大なウミガメの周辺に貝殻やサンゴなどが散りばめられており、巨大な絵と小さな絵を対比的に描くことで、視点の誘導を行っているといえる。そのあたりのサイズ差とフォーカスがもたらす複眼的な視点誘導による物語の発生が、新たな本の可能性を開いているといえるだろう。

とはいえ、そのような細かな指摘よりも、巨大な絵を体験できるという利点が一番大きく、子供たちにとっては最初に見る、触ることのできる巨大な絵になるかもしれない。体験するというのはそれだけ危険をともなうので、紙質には相当こだわったと思われる。子供が乱暴に扱っても、くしゃくしゃにしても復元性があり、耐水性も備えているという。紙は角があり手や肌が切れることもあるので、その辺の工夫は製品としても大事なところだろう。

ともあれ、本の可能性をまた一つ開く本が出来たといってもよい。この本を読む子供たちが実際どのような反応をするのか楽しみではある。是非ワークショップなども開催してほしいところだ。ひとまず、本を題材にした、作者と苑田くんのワクワクする冒険を僕も楽しみたい。

参考文献

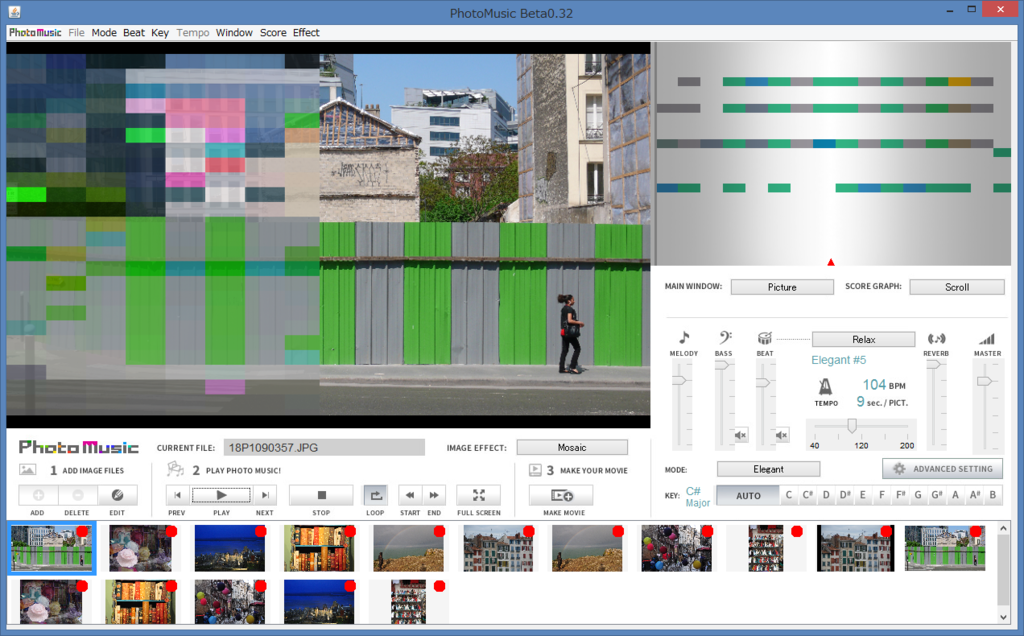

アーティスト紹介 「スライドショーの未来形―写真と音楽の新たな出会い」

「PhotoMusic」(音楽自動生成スライドショーシステム)リリース記念スライドショー&トークショー

日時:2016年12月4日(日)16時~18時

場所:MEDIA SHOP

会費:1500円(1DRINK付き)

12/4メディアショップで開催するトークショー&スライドショー 「スライドショーの未来形―写真と音楽の新たな出会い」で上映するアーティストの紹介です。

■アーティスト名(1)

港千尋(写真家、著述家、映像人類学者)

群衆や記憶、市民などをテーマに、文化人類学的な視点と持ちつつ、世界各地で起こる様々な出来事を文明批評的な考察とともにスナップ写真で捉えることで知られる。写真集の他、批評家として多数の著作を持つ。さらに、2007年、ベネチア・ビエンナーレ日本館のコミッションナー、2012年、台北ビエンナーレの共同キュレーター、あいちトリエンナーレ2016の芸術監督など、展覧会、芸術祭のキュレーターとしても活躍している。

●プロフィール

1960年神奈川生まれ。多摩美術大学教授。写真展「市民の色 Chromatic citizen」で第31回伊奈信男賞受賞。『記憶』(講談社選書メチエ、1997年)でサントリー学芸賞受賞。

■アーティスト名(2)

勝又公仁彦(美術家、写真家)

http://www.kunihikok.com/

多様な被写体のもとで「時間」「光」「場所」「空間」などをサブテーマに、常に写真と映像の構造に触れる作品を展開。日常の中に現象しながらも知覚されることのなかった世界を掬い取ることで、観る者を新たな認識へと誘うとともに、歴史・社会・文明への批評的な暗喩を込めた作品制作を続けている。エネルギーと視覚と文明の問題を提示した《Unknown Fire》。ホテルの室内から、夜の風景を撮影したシリーズ《Hotel Windows》(イタリア語でホテルの部屋はカメラと言われており、カメラの起源である光学装置カメラ・オブスキュラを想起させる)。都市の輪郭としてのスカイラインに着目し、パノラマ状の横長の写真で、新しい都市の俯瞰的イメージを示したシリーズ《Skyline》。電車などの移動体の窓から長時間露光で撮影することで、ストライプ状になった風景によって、時間と移動、速度と知覚の問題を表すシリーズ《cities on the move》。同じ場所を違う年月日で撮影して、写真をつなげることでパノラマ状にするシリーズ《Panning of Days》など、光と時間、都市、風景の関係を様々な方法で表現している。このスライドショーは、「あいちトリエンナーレ2016」の出展作品であり展示会場となる愛知県岡崎市で撮影された。縦位置にて5日間かけて複数の地点から別の日時で撮影され、つなげると横長のパノラマ状になる組写真を、多層に重ねた作品《Panning of Days -Syncretism / Palimpsest-》を元に制作された。

●プロフィール

静岡県県生まれ。早稲田大学法学部卒業。インターメディウム研究所修了。主な展覧会に「写真の現在2 —サイト— 場所と光景」東京国立近代美術館(東京、2002年)「都市の無意識」東京国立近代美術館(東京、2013年)「あいちトリエンナーレ2016」『トランスディメンション—イメージの未来形』岡崎康生会場(愛知、2016年)など。主な受賞に「さがみはら写真新人奨励賞」(2001年)、「日本写真協会新人賞」(2005年)。東京国立近代美術館、世田谷美術館、沖縄県立博物館・美術館など国内外の主要なコレクションに作品が収蔵されている。

■アーティスト名(3)

佐久間里美(写真家、アーティスト)

http://sakumasatomi.com/

オーストラリアなど日差しの強い場所に行き、幾何学的で大胆な構成の写真を撮影することで知られる。基本的にはフィルムによる一発撮りで、撮影後の加工は行わない。抽象性が高く、一見何が撮影されているかは分からないが、光や色彩など撮影場所が極めて重要な意味を持つ。長年、西洋絵画の教育を受け、現在は知的障害者の施設で働いているため、写真にそれらの記憶が反映されている。また、禅画の影響を受け、幾何学的な還元をモダニズムではなく、禅の思想に根拠を求めている。近年は、仕事と芸術活動の接点として、オランダ発の知的障害者のためのリラクゼーション設備である「スヌーズレン」をモチーフにしている。

●プロフィール

東京都出身。東京と大阪を中心に個展を開催。近年のグループ展に、「LUMIX MEETS JAPANESE PHOTOGRAPHERS #2」(パリ、2014年)など。サンフランシスコ近代美術館に作品が収蔵されている。

■アーティスト名(4)

武田陽介(写真家、アーティスト)

http://yosuketakeda.com/

ストレート・フォトグラフィーでありながら、抽象絵画のような構図や平面性を兼ね備え、それゆえ日常の雑景からやや遊離した雰囲気を湛えている作品で知られる。発表されている作品の全てがデジタルカメラによって撮影されたものであるが、それらは暗室における「光を定着させる」という経験をふまえて制作されており、写真の普遍的原理である「光の現れ」を追求している。被写体の多様性は、そのまま「光の現れ」の多様性であり、それぞれの作品、あるいはそれらの組み合わせには光の反響と増幅、あるいは写真というメディアを俯瞰視する類の特徴を見つけることができる。光学現象の1つである「フレア」を被写体とするシリーズが特に知られており、これらは光を捉える「手段」であるレンズの存在も含めてイメージに定着させるという試みである。

●プロフィール

1982年愛知県生まれ。2005年同志社大学文学部哲学科卒業。近年の個展に、「キャンセル」 3331 GALLERY(東京、2012年)、「Stay Gold」 タカ・イシイギャラリー(東京、2014年)、「Arise」 タカ・イシイギャラリー(東京、2016年)など。サンフランシスコ近代美術館、スペイン銀行に作品が所蔵されている。

■アーティスト名(5)

澄毅(写真家、アーティスト)

http://www.sumi-takeshi.com/

自分の家族や友人が写る写真に無数の穴をあけ、逆光で再撮影することで、記憶を光で呼び起したり再創造する作品を制作。家族や友人の身体から光が漏れる写真は、今にも光によって溶けてしまいそうな危うさを感じさせる。作品を創造する一連のプロセスは、澄の伯父が広島に落とされた原爆の被爆者であることも関係している。近年は、パリに制作拠点を移住。写真に無数のスリットを入れて、髪の毛のような波打つ模様を作り、光によって触覚が喚起されるような作品を制作している。

●プロフィール

1981年京都生まれ。2004年明治大学文学部卒、2009年多摩美術大学美術学部情報デザイン学科卒。写真集「空に泳ぐ」(リブロアルテ、2012年)。近年の展示に「lumiére et vous」Galerie Grand E'terna(パリ、2015年)

■アーティスト名(6)

中屋敷智生(画家、アーティスト)

http://thomyashiki.tumblr.com/

抒情的で幻想的な風景とそれを断ち切るような大胆な虹の絵画で知られる。特に色彩の使い方に特徴がある。積極的に公表しているわけではないが、赤緑色盲と言われる、赤と緑の錐体の感度が重なることで分光がされにくく、主に赤と緑の区別が困難な色弱者である。しかし、絵の具の名前と想像によって、本来識別できないはずの鮮やかで豊富な色彩の絵画を描く。見えない絵を描いているともいえ、虹は見えることの象徴的なイコンになっている。かなりの色相が茶色に見えるはずであるが、画面のコントラストで配色のバランスを調整しているため、たくさんの色をつかっていても不思議と統一感のある画面になっている。虹の7色は見分けられないが、音楽に変換されたとき、その違いは聴覚で把握できるため、新たな色の認識が生まれるかもしれない。

●プロフィール

1977年大阪府生まれ。京都精華大学美術学部造形学科洋画分野卒業。主な個展に、「Surg」KOKI ARTS(2014年、東京)、「Big Day Coming」Gallery PARC(2012年、京都)、主なグループ展に「Dribble」2kwギャラリー(大阪、2016年)、「アブストラと12人の芸術家―HER NAME IS ABSTRA-」大同倉庫(京都、2012年)など。とよた美術展’07審査員賞。

■アーティスト名(7)

山本聖子(アーティスト)

http://www.seikoyamamoto.net/

千里ニュータウンという大阪万博(EXPO’70)の会場跡地に隣接する、第二次世界大戦後、最初の巨大新興住宅地に生まれ育つ。都市計画が徹底している住宅街において、身体が拘束・監視されるような経験から、不動産屋の広告チラシに掲載されている間取り図を切り取り再構成して、内側を鏡面にした作品などを制作している。近年は、オランダ、メキシコの滞在制作を経て、都市と身体のイメージを色によって解き明かす作品制作を行っている。

今回の《One day's Music Color》は、住宅街の高層階のベランダからピンホールカメラを定点で設置し、1日24時間の太陽の光の変動を写真におさめ、明るさと色の変化が音楽とシンクロするようにスライドショーで表現した。

●プロフィール

1981年大阪生まれ。2006年京都造形芸術大学大学院芸術研究科修了。主な個展に「色を漕ぐ-Swimming in Colors-」GalleryPARC(京都、2016年)、

グループ展に「AssembridgeNaogya2016」Minatomachi Art Table, Nagoya(愛知、2016年)など国内外多数。2011年Tokyo Midtown Award グランプリ、同年 Rokkoミーツ・アート芸術散歩 公募大賞。

■アーティスト名(8)

田中和人(写真家、アーティスト)

http://kazuhitotanaka.tumblr.com/

写真により色彩、形態、視覚を問い直す数多くの抽象作品シリーズを発表している。「写真と絵画や彫刻との関係」、そして「抽象と具象の境界」を探求する表現方法で知られている。モダニズム〜フォーマリズムの成果を批評的に継承し、写真というメディウムの潜在的な可能性を探ることで、今日的な視覚表現を独自のアプローチにより生み出している。 この度、カメラの前に金箔をかざし、金箔の透過光である青の光によって撮影することで、意図的にピクトリアリズムとの接近を図りながら、写真としての光に向き合ったシリーズ《GOLD SEES BLUE 》(2009)、また、画家クリフォード・スティルへのオマージュであり、スキャナー上で複数の色紙を移動させたスキャンデータを元に制作したシリーズ《after still》(2011)を元に2種類のスライドショーを制作した。

●プロフィール

1973年埼玉県生まれ。1996年明治大学商学部卒業後、会社勤務を経て、渡米。2004年School of VISUAL ARTS(ニューヨーク)卒業。主な個展に「pLastic_fLowers」Maki Fine Arts(東京、2015年)など。2011年TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARDグランプリ受賞。コレクションにThe amana collectionがある。

■アーティスト名(9)

鈴木崇(アーティスト)

http://takashisuzuki.com/

写真メディアを介在させることによって、日常的に目にするものを普段の知覚とは異なる見え方へと再定義し直し、別の認識を与える作品を制作している。

代表作に、食器などを洗うスポンジを即興的に構成し、何百もの幾何学的なイメージを撮影したシリーズ《BAU》や、現象である「影」を構造物のようにイメージさせるシリーズ《ARCA》、一部を除きイメージのほぼ全体をアウトフォーカスで撮影した風景のシリーズ《Altus》などがある。

今回のスライドショーでは、新たなシリーズ《Fictum》のモチーフとして撮影された日本の都市のイメージを、音源のセグメントとして使用している。

●プロフィール

The Art Institute of Boston写真学科卒業後、デュッセルドルフ芸術アカデミーのトーマス・ルフクラス研究生ならびに、トーマス・シュトゥルートのアシスタントとしてドイツに滞在。主な展覧会に、「写真の現在3:臨界をめぐる6つの試論」東京国立近代美術館(東京、2006年)、「これからの写真」愛知県美術館(愛知、2014年)等。作品集「kontrapunkt」をドイツのTRADEMARK PUBLISHINGより、「BAU」、「ARCA」をIMA Photobooksより刊行。

■アーティスト名(10)

山内亮二(写真家)

http://www.ryojiyamauchi.com/

主にアジア圏の国々を訪問して、グローバリズムの中で均質化していく都市の根底に隠れている土地や住民の記憶が現れる瞬間をスナップショットで撮影することで知られる。何枚も撮影した写真の中からその瞬間を選び抜き、展示することで都市の記憶を呼び起こす。近年では、世界各地で生成される都市の普遍性や人々の中にある都市像、それを生み出す人間の創造性に着目している。

●プロフィール

1986年岐阜県生まれ。2011年名古屋学芸大学大学院メディア造形研究科終了。主な展覧会に「Steidl Book Award Japan」Tokyo Art Book Fair(東京、2016年)、「Musing in the Land of Smiles」新宿・大阪ニコンサロン(東京・大阪、2015年)、「Quiet River, Seoul」コニカミノルタプラザ(東京、2013年)など。2015年ニコンサロンJuna21、2013年コニカミノルタフォトプレミオ入賞。

才能の発掘・育成・評価のプログラム-ULTRA AWARD 2016 Exhibition「ニュー・オーガニクス」公開審査会 三木学

左2番目からヤノベケンジ、長谷川祐子、遠藤水城、やなぎみわ、浅田彰。背景は檜波一彦のインスタレーション《Object:π》。

ULTRA AWARD 2016 Exhibition 「ニュー・オーガニクス」 11月5日~ | 京都造形芸術大学ULTRA FACTORY

会期 : 2016年11月5日(土)~11月27日(日)10:00~18:00

会場 : 京都造形芸術大学 人間館、智勇館ほか各所

現在、京都造形芸術大学でウルトラアワード2016「ニュー・オーガニクス」展が開催されている。

その関連イベントとして、11月20日(日)に公開審査会が開催された。公開審査会の審査委員は、浅田彰(批評家)、遠藤水城(インディペンデント・キュレーター)、後藤繁雄(編集者/クリエイティブ・ディレクター)、椿昇(現代美術家)、名和晃平(彫刻家)、やなぎみわ(美術家/演出家)という、そうそうたる顔ぶれである。※今回は後藤氏と椿氏は別日。

一般的なアートコンペでも、批評家、キュレーター、アーティストというアートワールドの構成員の中で、これだけバラエティに富んだ審査員が揃うケースはそれほど多くはない。

ウルトラアワードとは、京都造形芸術大学の共通造形工房ウルトラファクトリーが主催する、次世代のアーティストの発掘・育成を目的としたアートコンペティションである。ユニークな点の一つはすでに制作された作品の展覧会ではないところにある。京都造形芸術大学の在学生・卒業生の中で希望した作家が、作品プランのプロポーザルを出して、それを審査し、制作指導した上で展覧会を開催するというプログラムになっている。

昨年に引き続き、国際的に活躍するキュレーターである、長谷川祐子氏がテーマを出し、それに応じる形で作家は作品プランを提案した。今回は「ニュー・オーガニクス」というテーマであり、昨年度の「ポスト・インターネット」という、デジタル・ネイティブ世代のアーティストの感性を切り取ったテーマの延長線上にありながら、バイオアートの隆盛などに見られるように、人工・自然、デジタル・アナログなどの対立項が無効化し、新たな有機体が発生している現在の状況を反映するアーティストが求められた。昨年度よりも新たな構築や生態系を作る作家という側面が強く出ているといえる。

一般的にキュレーションは、すでに評価されている作家の別の側面を見せたり、新たなテーマで再編することは多い。国際展や芸術祭で未知の作家を取り上げることはもちろんあるが、それでもある程度、アーティストとしてのキャリアがあることが前提になる。

今回は選ばれた作家は、実践的な教育プログラムの一環ということもあるが、個展をしたことや、展覧会に出品したことすらない、という作家も含まれることに驚く。作品プランがよければ、それをコンセプトや切り口、見せ方の面から、長谷川祐子氏が指導し、作りこみの部分は、ウルトラファクトリーのディレクターであるヤノベケンジとテクニカルスタッフが支援するという、ほとんど評価軸にのっていないアーティスト未満の作家を集めた展覧会といっても過言ではない。

つまりコンセプトとアイディアさえよければ、後は内容、制作に渡って全面的にバックアップするということである。そこには、すでに自我が強く表に出て、作風も収まっている作家よりも、未成熟ながら光るものがある作家を発掘しようという意思が感じられる。ここまで実験的な試みは、それほど著名ではない団体では行わているかもしれないが、キュレーション、制作、審査に至るまで、一流の布陣をかまえていることはなかなかないだろう。

今回、選抜された10人の作家には、ある程度キャリアがある作家も中にはいるがゼロに近い。つまりエビデンスはほとんどない。そのような玉石混交の人材の中から、プロポーザルだけで見抜くのは、相当な眼力が必要であるが、それでも長谷川裕子氏の経験からくる直観で選ばれた作家は、なるほどとうならされるものがあった。

ただし、当然、長谷川氏の知識と若い作家の知識は、天と地ほどの差があるため、多忙の中で開催されるチュートリアルで選抜された作家に指摘するコメントは、的を得たものであはあるものの、読み取れなかったり、消化不良だったり、誤読するケースもあった。とはいえ、アーティストが指導教官の場合、特有のバイアス(自分に作風が似ているが自分より下手な作家を選ぶ傾向が出る)がかかるため、作家を選ぶことを専門とした、キュレーターが指導し、実現のための支援をテクニカルに特化したスタッフがやるというのは非常に理に適っているといえる。

あえてこのプログラムの問題を指摘するならば、アーティストが制作指導をすると縮小再生産のバイアスがかかるように、キュレーターによるアーティストのマウンティングが表面化すると同時に、作家の側に内面化する可能性があることだろうか(近年の展覧会管理者側の自主規制はキューレーターとアーティストとの立場の違いを明確にし、マウンティングの限界も露呈された)。

とはいえ、それらはパワーゲームの要素もあり、まずは選ばれるだけの力をつけることが先決だろう。そのためには、一流のキュレーターの指導を受けるというのは過去の問題集を解くようなもので一つの近道といえる。長谷川氏は、英ArtReview誌Power100(現代アートワールドで最も影響力のある100人)において、2014年、2015年に90位にランクインしており、日本人のキュレーターとしては唯一であったことを考えると、最適な選択あることは間違いない。

https://artreview.com/power_100/yuko_hasegawa/

※2016年は圏外。

個別の作家の作品は、前回の記事で紹介したので今回審査員の中で話題になった作家を2人挙げる。

井上亜美《イノブタ・イーハトーブ》

猪猟をし鞣した猪の皮を子供たちに触れてもらい、猪のイメージ図を描いてもらった映像インタレーション。

1人は、井上亜美さんで最優秀賞に選ばれた作家である。現在発刊されている、美術手帖の「あなたの知らないニューカマー・アーティスト100」にも遠藤水城氏の推薦で選ばれており、京都造形芸術大学のこども芸術学科を卒業した後、東京藝術大学大学院映像研究科を修了している。それだけでもユニークな経歴がだが、彼女の存在を特異にしているのは猟師の免許をもっており、実際の狩りを経験しながら、その経験を映像インスタレーションとして見せているところである。

美術手帖 2016年12月 あなたの知らないニューカマー・アーティスト100 | 株式会社美術出版社

まだ続きがある。猟をする動機が極めて今日的なのである。彼女の祖父は、宮城県で猪猟をしていた猟師であったが、震災を境に辞めてしまった。理由は、放射能汚染のために、多くの猪も内部被曝したため市場に流通できなくなったのだ。そのため猪が爆発的に増加し、駆除対象になっているという。祖父の倫理観は食べないものは殺せないというシンプルでいて普遍的なものだ。彼女はその事実を知り、生態系の変化を自身で把握するために、免許をとって猪猟に出るようになった。

また、猟、つまり生物を殺して自分を生かすという生態系の事実と、現在の生活が遊離していることにも疑問をもっている。今回は、もともとの専攻がそうであるように、子供教育への関心と結びつけ、子供に実際の猪のなめし皮と、猪猟の実態を映像で見せつつ、子供たちが想像する猪のイメージを絵に描いてもらうというワークショップを行い、それを映像化している。

映像の中には、福島第一原発付近の映像などもインサートされている。現在彼女は、京都のスタジオを借りて、京都の猟友会に所属し、猟を行っている。福島の映像は、猪が駆除できないくらいに大量繁殖し、養殖の豚と交配した「イノブタ」が生まれている噂を聞いて、異なる生態系が生まれている事実を確かめるために調査しに行ったときの映像である。しかし、子供たちの描く猪も、身近な豚から連想するため「イノブタ」に似ていることもあり、子供たちの想像と現実が重なる交点として、今回の作品である「イノブタ・イーハトーブ」が作られている。

ざっと説明してわかると思うが、おそらく現時点では彼女の持つ背景の方が映像インスタレーションよりも興味深い。とはいえ、福島や放射能汚染をテーマにした作品が観念的であったり社会批評的になりがちなところを、自分と自分の家族の問題から派生する素朴な疑問から出発し、彼女の日常の延長線上にある狩りを通じて表現しており、映像自体も過度な演出はなく自然体で、もともと彼女が持っているであろう映像の詩学に見るべき点は多い。逆に要素が多すぎて、収まりがいいとはいえないが、それでも自然体の映像とインスタレーションに仕上がっているところが評価された点である。

近年、多くのアーティストも取り入れている、民族誌学的、映像人類学的アプローチの一つともいえるが、彼女自体が猟の共同体の一員であり、すでに外側からの視点ではなく、内側から外側を見るような反転が映像を興味深くしている要素でもあるだろう。このまま自然体を貫けるのか、というのは審査員でも議論になった点であるが、渦中にいて、自然体で過ごすだけでも難しい。それが現在、出来ている時点で、十分に評価に値するし、おそらく表現の幅が広がっても自然体でい続けられるのではないかと思う。彼女の存在や生き方自体が十分、価値があるが、アートワールドにおける「ケモノ道」を察知し動いていく俊敏性も持っているだろう。

油野愛子《Viva La Vida》

あえてもう一人挙げると、将来性を期待された作家が油野愛子である。油野は、24台のシュレッダーを使って、壁面の上部から色付きのアルミホイルを裁断していくインスタレーションを行った。

タイトルは、《Viva La Vida》であり、直訳すると「人生(生命)万歳」であるが、フリーダ・カーロ、コールドプレイの作品タイトルからとられたのではないかというのは前回書いた。

この作品が評価された理由は、日常的に使っているシュレッダーの使い方を少し変えるだけで、美しさや儚さを演出する装置に変容させたことである。指摘されたのは、キネティック・アートというより、フェリックス・ゴンザレス=トレスとの類似性である。一見、思い入れを持ちようがないような無機的で日常的な物体も、コンセプトや背景を聞くと一気に生々しく見えてくる。

彼女自身が作品のテーマを愛や時間と答えていたこともあり、個人的には、それらとは程遠いような無機的で日常的な道具を使って表現するのは一つの方法だろうと思う。そのような感傷的な思いを絶ってクールにいった方がよい、という意見もあったが、それは彼女自身の資質と戦略によるだろう。

名和晃平氏は、彼女が一種のディレクターとなってチームを構成して、シュレッダーの装置を制作したことに対して新しいアーティストとしての可能性を見出していた。確かに、メディアが千変万化する時代において、すべてを一人で作ることはできない。重要なのは制作のビジョンであり、それをチームに伝えるための能力というのは重要な指摘だろう。

斉藤七海《pneuma》

個人的に面白いと思ったのは、ジュエリーを使った作品を制作した斉藤七海である。インスタレーション作品としての完成度は高いといえないが、大学でジュエリーを習っており、ジェエリーが秘めている本能に訴求する力を垣間見ることができた。

タイトルが《pneuma》とあるように、息をテーマにした作品で、息を司る臓器は呼気・吸気をイメージした銀の指輪を作り、人間と自然が息を介して、環境を維持するエンゲージメント(約束)を交わしているというコンセプトの元に、息のエンゲージリングを制作している。

森の木々の枝ににエンゲージリングを設置して見てもらうように考えていたが、1つ以外は展覧会場に展示することになった。人間と自然とを結ぶアイテムとしてジュエリーを使うというアイディアは、もう少し広げることはできるだろうし、観念的ではないレベルにまでもっていくこともできるのではないかと思う。

しかし、それよりは興味深いのは、長谷川祐子氏もやなぎみわ氏、後藤繁雄氏も指輪をつけたがり、欲しがっていたことである。実際問題、インスタレーションや映像作品を売るのは難しい。しかし、ジュエリーとなった瞬間に現代アートの市場が小さい日本でも売れる可能性が出てくることを現した出来事だった。

そのようなアイテムは他にもあるのではないだろうか?今後のアーティストにとっては参考になる出来事だろう。

その他、幾つか気になる作品はあったがまたの機会に譲ろうと思う。最優秀賞の授与の挨拶の際に、各審査員が述べていたことだが、ここまでキュレーション、制作指導、審査まで一環した育成プログラムはなく、下駄をはかせすぎているともいえ、その後個人になったときに制作できるかが課題になるだろう。とはいえ、一度、実力と審美眼の備わった人々の目と手を介したことで、どこまでいけば評価されるか体感的に理解したはずである。その感覚は、これから制作の糧になるのではないかと思う。「ニュー・オーガニクス」の作家が今後どれだけ活躍するかが、このプログラムの是非を占うものにもなるだろう。これからの作家の活躍を期待したい。

関連記事